キュービクル回避の担当、丸山です。(国家資格:第二種電気工事士)

こちらでは、キュービクルについての情報や「キュービクル回避」について私が担当した事例などをまじえ詳細をご紹介していきます。

キュービクルの設置には電力会社との調整や官公庁への届け出が必要となるため、計画段階からしっかり把握しておくことが重要です。前回も導入までの流れをざっくり説明していますがこの記事では、キュービクル設置に必要な手続きを7つのステップに分けて詳しく解説します。

まずは自社の電力使用量を見積もり、高圧契約が必要かを確認します。

東京電力・関西電力などの地域電力会社へ事前相談し、供給条件や受電地点を確認します。

受電契約の前提として、電力会社側の供給体制(柱上トランスの設置可能性など)も確認が必要です。

キュービクルの設計・施工は、電気工事業者のうち「電気工事業登録事業者」に依頼します。

設計には電気主任技術者の関与が必要です。

自社で保安監督できない場合、「外部委託の主任技術者」もこの段階で検討。

電気供給申込書、使用開始予定日、設備概要などを提出し、高圧受電契約の締結へ。

系統連系協議(負荷・逆潮流確認)が必要な場合もあります。

工期や電力量が確定してから申し込む。遅れると供給開始に間に合わないことも。

電気工作物の設置届(電気事業法第35条)を所轄の産業保安監督部に提出します。

一般的に施工業者が代行します。

届出は着工前に必要です。提出先は地域によって異なります。

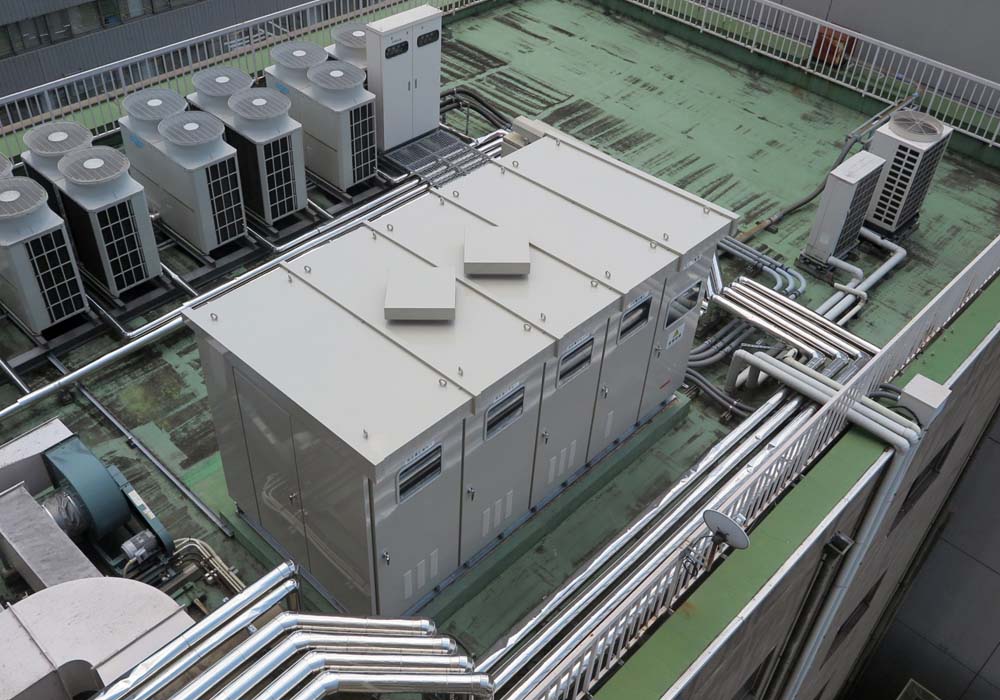

キュービクル設置、電源ケーブル敷設、接地工事などを実施。

工事完了後には自主検査、保安協会または主任技術者による竣工検査を行います。

竣工後の受電前点検(竣工検査)で問題がなければ、電力会社が受電を開始します。

電力会社による送電が開始。キュービクルが稼働状態になります。

保安監督者(電気主任技術者)による定期点検体制を整備します。

自社に主任技術者がいない場合は、保安管理業務の外部委託契約が必須です。

高圧設備は法令により年次点検・月次点検の実施が義務。

キュービクルの耐用年数は一般的に20年程度です。中長期的な更新計画も立てましょう。

定期点検は点検報告書として保管義務があります。更新タイミングでの費用も要検討です。

トータルで見れば“数ヶ月前から”の準備が必要

キュービクル設置は、電力会社との調整、官公庁への手続き、施工、検査、保安管理まで含めて、最低でも3~6ヶ月前から計画を始めるのが理想です。設置場所がないなど土地の確保や補強工事などが必要になる場合は、期間も費用もかなりかかります。

余裕を持って段取りすることで、トラブルなくスムーズな導入が実現できます。

お読みいただきありがとうございました!

キュービクルの設置にお悩みの方、何でもお気軽にご相談ください!

※キュービクル回避ネットを運営する株式会社グローアップは電力会社です。